2025年7月に半導体業界で生じたニュースを12本厳選してご紹介します。

動画で説明:半導体業界ニュース2025年7月号

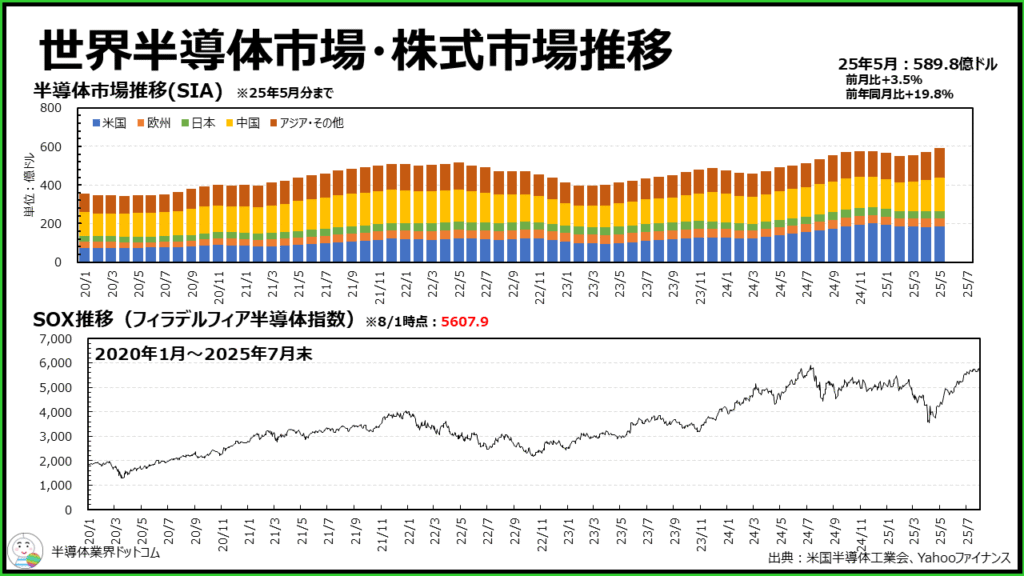

2025年7月末時点の半導体関連株式市場推移

各ニュース記事:半導体業界ニュース2025年7月号

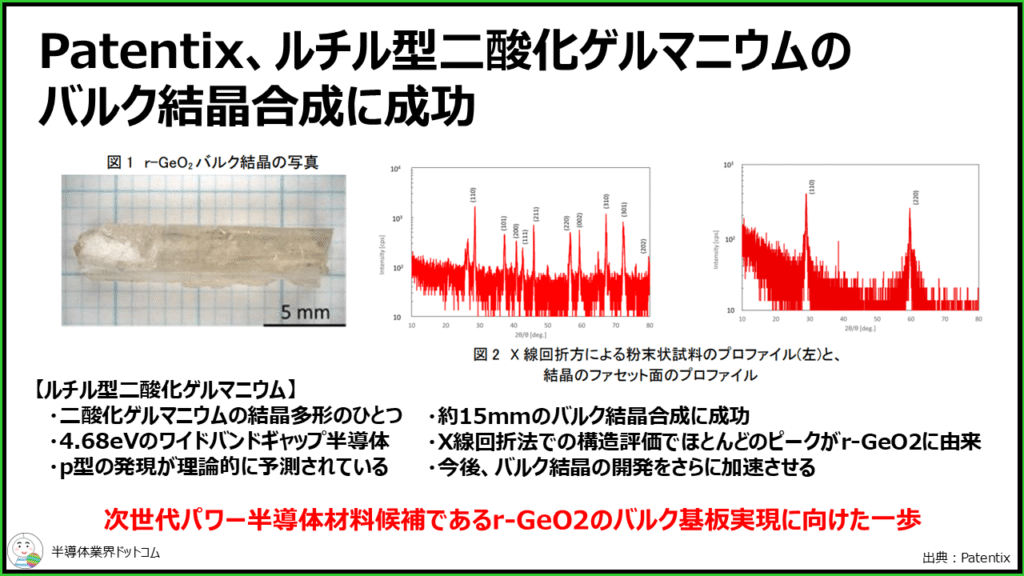

Patentix、ルチル型二酸化ゲルマニウムのバルク結晶合成に成功

Patentixは6/30、次世代のパワー半導体材料のひとつとして期待されているルチル型二酸化ゲルマニウム(r-GeO2)バルク結晶の合成に成功したと発表しました。

同社が合成に成功したr-GeO2は、バンドギャップが4.68eVでありSiCの3.3eVやGaNの3.4eVよりもさらに広く、パワー半導体として活用すれば高い省エネ効果が期待されています。

今回およそ15mmのr-GeO2バルク合成に成功し、X線回折法による構造評価でほとんどのピークがr-GeO2に由来していることが確認されました。

今後はr-GeO2のバルク結晶の開発をさらに加速させ、今回合成に成功したr-GeO2のバルク結晶を種結晶として大口径化、高品質化し、市場投入を目指して開発に取り組むとしています。

SiCやGaNの実用化が進む中、その先の将来に使われる可能性を秘めた材料開発が進んでいるようです。まだまだこれからたくさんの課題があるとは思いますが、期待をしていきたいですね。

- 基ニュース

-

Patentix:プレスリリース(6/30)

SCREEN、半導体洗浄装置の累計出荷台数が15,000台を突破

SCREENは7/1、半導体洗浄装置の累計出荷台数が15,000台を突破したと発表しました。

同社は1975年に半導体製造装置事業に参入し、50年間にわたって装置の供給をし続けています。その中でも洗浄装置は主力製品であり、枚葉式洗浄、バッチ式洗浄、スピンスクラバという半導体洗浄の各カテゴリにおいて世界シェアNo.1を獲得しています。

今後も半導体洗浄装置のリーディングカンパニーとして、技術革新と製品開発によって半導体デバイス製造を支えるとしています。

洗浄装置はどんな半導体製造でも必要ですし、工程数も多くなります。それにしても50年かけて15,000台とは途方もない年月と台数ですね。

- 基ニュース

-

SCREENセミコンダクターソリューションズ:プレスリリース(7/1)

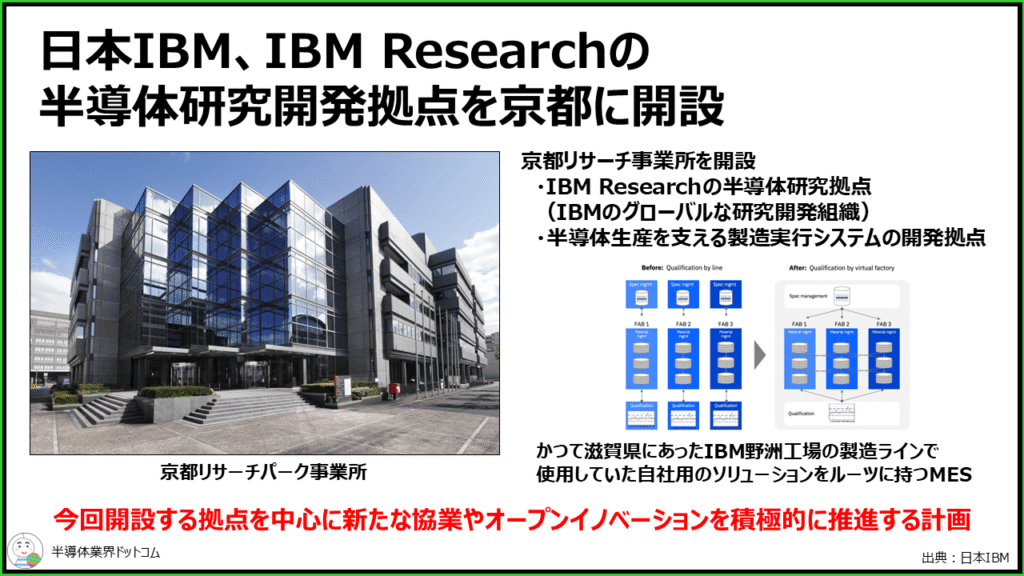

日本IBM、IBM Researchの半導体研究開発拠点を京都に開設

日本IBMは7/7、京都リサーチパーク事業所を7/22に開設すると発表しました。

この事業所には、IBMのグローバルな研究開発組織であるIBM Researchの半導体研究と半導体生産を支える製造実行システムであるMES(Manufacturing Execution System)の開発拠点となります。

同社のMESはかつて滋賀県にあったIBM野洲工場の製造ラインで使用された自社用のソリューションをルーツにしており、半導体製造プロセスを管理、制御するためのものです。現在でも広く世界で活用されているということです。

京都には半導体や材料、装置メーカーの他、大学が多く集積しており、今回開設する拠点を中心に新たな協業やオープンイノベーションを積極的に推進する計画です。

IBMが京都に半導体研究やMESの開発拠点を新設することで、日本の半導体産業の競争力強化や人材育成、地域産業との連携が進んでくれることを期待します。IBMですので、AIや量子コンピューターとの融合も期待したいですね。

- 基ニュース

-

日本IBM:プレスリリース(7/7)

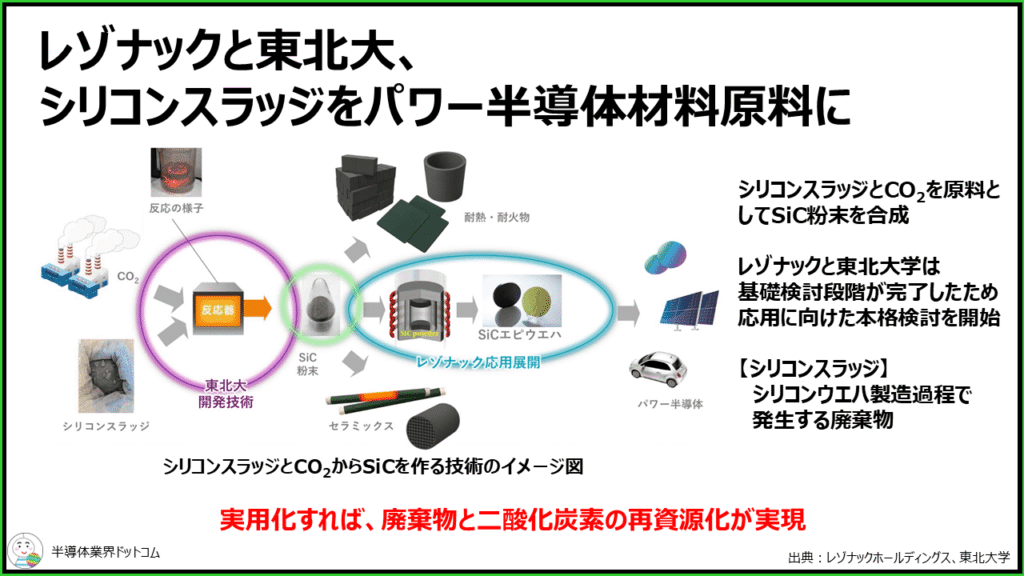

レゾナックと東北大、シリコンスラッジをパワー半導体材料原料に

レゾナックと東北大学は7/8、シリコンウエハ製造過程で発生する廃棄物であるシリコンスラッジと二酸化炭素からSiCを合成する技術をSiCパワー半導体用材料として活用するための本格検討を開始したと発表しました。

シリコンスラッジはシリコンウエハを製造する際に切り出し時に生じる産業廃棄物として、現在は大量に廃棄されています。こうした中、東北大学では二酸化炭素をシリコンスラッジと反応させてSiCを合成する研究を進めています。

そしてレゾナックでは、東北大学と共にシリコンスラッジと二酸化炭素を原料として合成したSiC粉末を、パワー半導体用のSiC単結晶原料として応用するための基礎研究を2024年に開始しました。

今回、結晶の特性把握など基礎検討が完了したため、今後は応用に向けた本格検討を進めるということです。この技術が実用化すれば、SiC粉末100トンあたりの二酸化炭素削減効果が110トン相当に達することが見積もられているようです。

廃棄されていたシリコンと二酸化炭素を原料にSiCパワー半導体材料を製造する技術は、環境負荷低減と資源循環に大きく貢献します。従来より高エネルギー消費が課題だったSiC合成工程で、二酸化炭素排出削減と廃棄物再資源化を同時に実現できる点は画期的ですので、今後の実用化に期待しています。

- 基ニュース

-

レゾナック・ホールディングス:プレスリリース(7/8)

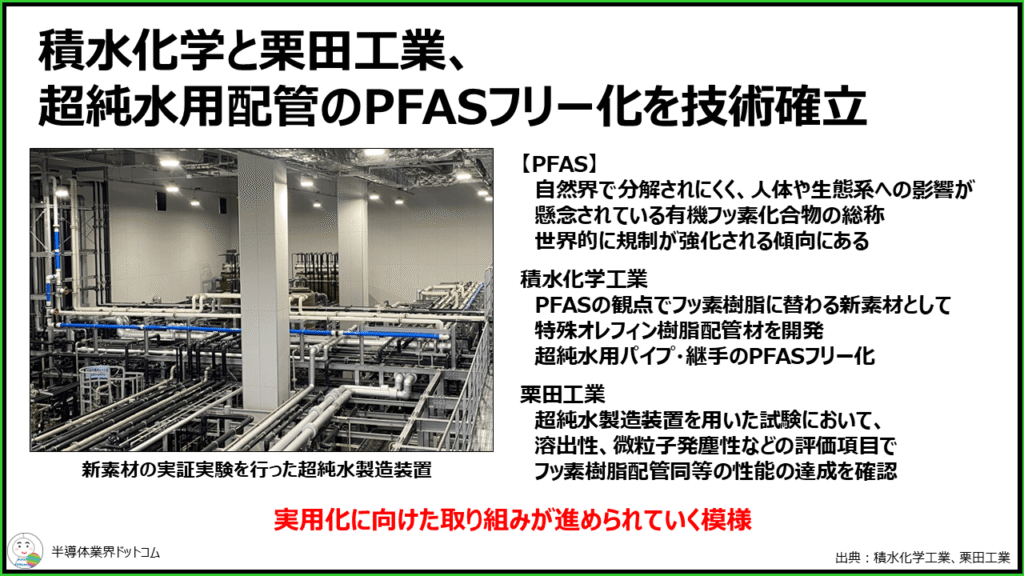

積水化学と栗田工業、超純水用配管のPFASフリー化を技術確立

積水化学工業と栗田工業は7/8、先端半導体製造工程で不可欠な超純水用配管・継手のPFASフリー化技術を共同開発したと発表しました。

PFAS(有機フッ素化合物)は高い耐薬品性・耐熱性から従来広く利用されてきましたが、環境や健康リスクから欧米を中心に規制が強化されています。

そうした中、積水化学工業が開発した新素材は、特殊オレフィン樹脂を用いることで、従来のフッ素樹脂(PVDF)と同等の耐薬品性・耐久性を確保しました。そして、栗田工業での実証試験では、溶出性や発塵性、ガス透過性などで既存品と同等性能を示したということです。

今後は2026年度中の市場投入を目指して海外を含む複数ユーザーでの導入準備を進めるようです。またバルブやガスケットなど関連資材のPFASフリー化も推進し、半導体製造の環境対応を一層強化する方針です。

PFAS規制が世界的に強化される中、従来と同等の性能を維持しつつ環境負荷も低減できる今回のPFASフリー配管の開発は大きな意味があります。実用化が待たれますね。

- 基ニュース

-

積水化学工業:プレスリリース(7/8)

栗田工業:プレスリリース(7/8)

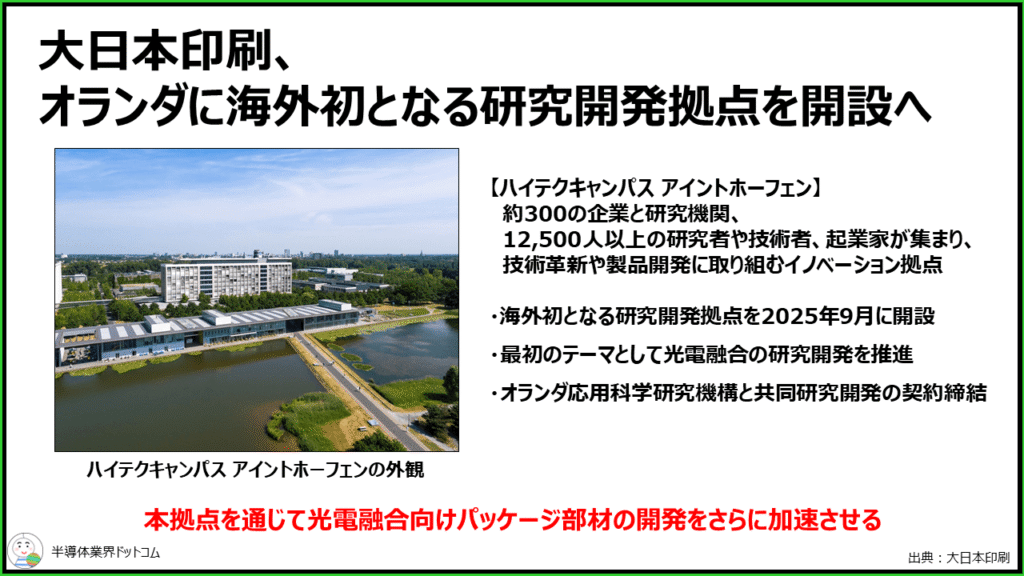

大日本印刷、オランダに海外初となる研究開発拠点を開設へ

大日本印刷は7/11、同社として海外初となる研究開発拠点をオランダのハイテクキャンパス アイントホーフェンに2025年9月に開設すると発表しました。

ハイテクキャンパス アイントホーフェンは、およそ300もの企業や研究機関、そして12,500人以上の研究者や技術者、起業家らが集って技術革新や製品開発に取り組むヨーロッパ随一のイノベーション拠点です。

同社はここで、最初のテーマとして光電融合に関する研究開発を進めるということです。そのために、オランダ応用科学研究機構と光電融合の共同研究開発に関わる契約締結をしているということです。

光回路と電気回路を統合する光電融合向けパッケージ部材の開発を今後より加速させていくとしています。

DNPがオランダに海外初の研究開発拠点を開設し、光電融合技術の開発を加速させるようです。データセンターの省電力化や高速化に不可欠な光電融合技術の実用化に向け、欧州の先端研究機関との連携を通じてグローバルな技術革新が期待されます。

- 基ニュース

-

大日本印刷:プレスリリース(7/11)

JSファンダリ、不採算が続き破産を申請

国内初の独立系ファウンドリとして2022年に設立されたJSファンダリは7/14、東京地裁に破産を申請し同日破産開始決定を受けたと東京商工リサーチが公表しました。

負債の総額はおよそ161億円ということです。

同社はオン・セミコンダクター新潟から新潟工場を取得し、アナログやパワー半導体の受託生産を行ってきました。

しかし、事業の不採算が続いており、2023年12月期は13億7,200万円の赤字を計上しています。2024年からはSiC事業の提携を開始し、海外企業と資本提携交渉を進めていましたが、破談となったため今回の措置になったということです。

市況の悪化という要因はあるにせよ、残念な結果です。既に従業員は解雇されたという報道もありますが、今後工場建屋や設備、人員がどうなっていくのか、どこかの企業が手に入れるのかなど注目していきたいです。

- 基ニュース

三井不動産、半導体分野の産業創造に向けてRISE-Aを設立

三井不動産は7/16、半導体分野の新たな産業支援コミュニティ「一般社団法人RISE-A」を設立したと発表しました。

RISE-Aという名称は、「あらゆる産業のための半導体エコシステムによる革新的なイノベーション」という意味である「Revolutionary Innovation by Semiconductor Ecosystem for All Industries」の頭文字から名付けているということです。

RISE-Aでは、半導体のサプライヤーからユーザーやアカデミア、支援機関まで多様なプレイヤーを結ぶエコシステムを構築し、日本の半導体産業の競争力強化とイノベーション創出を目指すとしています。具体的にはベルギーのimecや台湾の工業技術研究院(ITRI)、産総研が設立したAIST Solutions、OpenSUSIなど、国内外の研究機関とグローバル連携を進め、最新技術や知見を共有する計画です。

2025年10月には日本橋の共創拠点「RISE GATE NIHONBASHI」を開設し本格的に活動を開始する予定です。理事長には2014年にノーベル物理学賞を受賞した天野浩名古屋大学教授が就任しました。

三井不動産が半導体産業への「場」と「機会」を提供する組織と拠点を設けるということで、とてもおもしろい取り組みだと思います。日本橋にできる拠点には機会があれば一度行ってみたいものです。

- 基ニュース

-

三井不動産:プレスリリース(7/16)

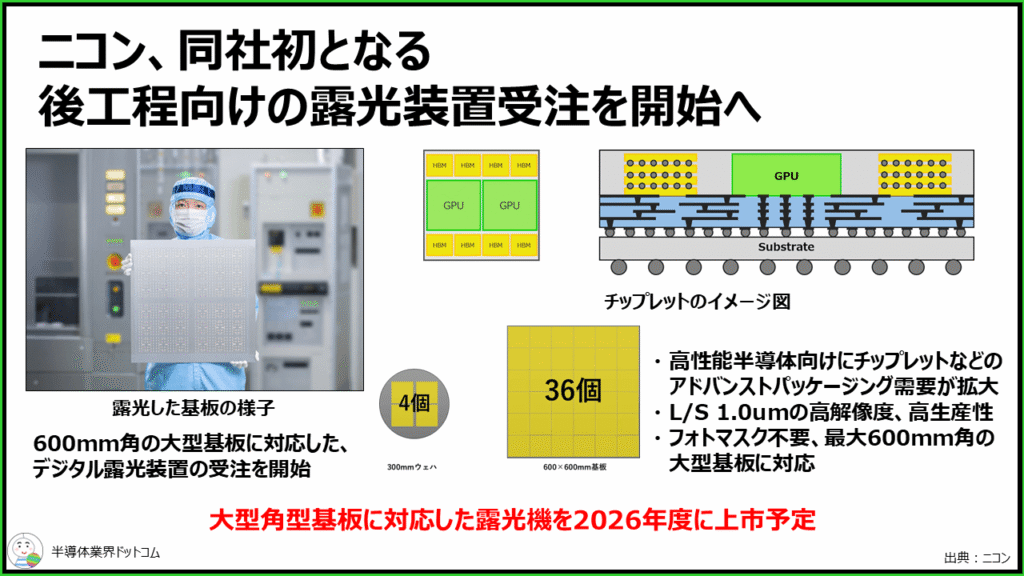

ニコン、同社初となる後工程向けの露光装置受注を開始へ

ニコンは7/16、後工程のアドバンストパッケージング向けに高解像度かつ600mm角の大型基板に対応したデジタル露光装置の受注を開始したと発表しました。

AIの進展などによってデータセンター需要は急拡大しており、高性能半導体のニーズが高まっています。チップレットやパネルレベルパッケージングといった高度なパッケージング技術への注目も増しており、需要拡大が見込まれています。

こうした中、同社では後工程向け初となる露光装置を開発、L/S 1.0umの高解像度と600mm角の大型角型基板への対応、そして1時間当たり50パネル(510×515mmサイズ基板)の高い生産性を実現したということです。

加えて従来必要だったフォトマスクを不要とするSLM(空間光変調器)方式を採用し、フォトマスクサイズの制約を受けることなく大型のアドバンストパッケージングに対応できるとしています。

本装置は2026年度中に発売される予定です。

ニコンが同社としては初めてとなる後工程向けの露光装置を発売するようです。パッケージの大型化が進み、ウエハから基板を作成することはコスト的にも生産性としても厳しくなる一方ですので今後はこうした大型基板化がどんどんと加速していくと思われます。基板材料として何を採用するかという点もありますが、いずれにしても後工程分野はホットですね。

- 基ニュース

-

ニコン:プレスリリース(7/16)

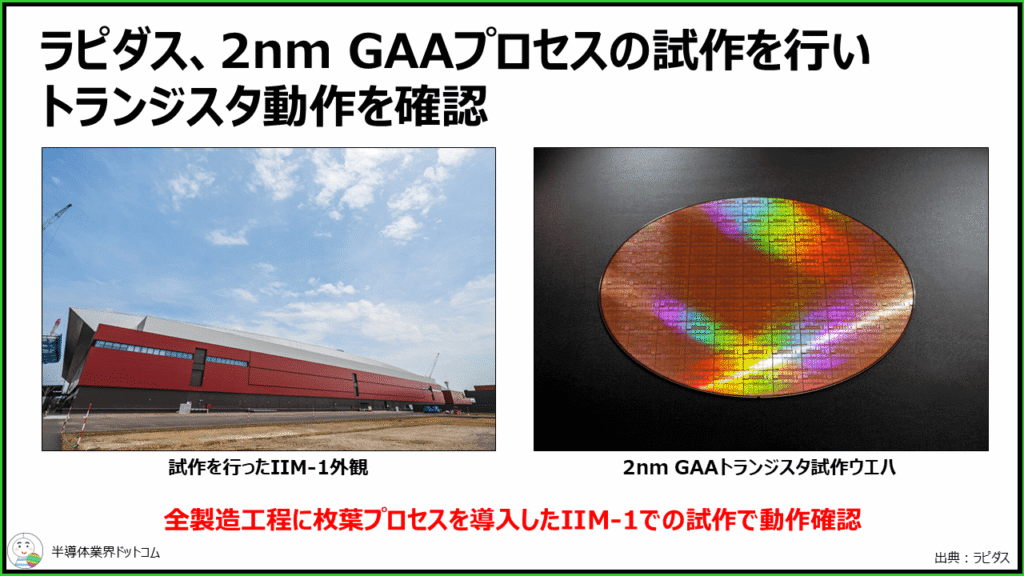

ラピダス、2nm GAAプロセスの試作を行いトランジスタ動作を確認

ラピダスは7/18、北海道千歳市のIIM-1にて2nm GAA(ゲートオールアラウンド)トランジスタの試作を行い動作確認をしたと発表しました。

同社の製造工場であるIIM-1は、2023年9月に起工式が行われ急ピッチで建設が進められました。2024年12月にはクリーンルーム環境が整備され、EUV露光装置の搬入が開始されました。そして2025年6月までに200台以上の製造装置を新たな搬入システムによって接続され、今回の試作に至ったということです。

また試作によるトランジスタ動作の確認と並行して、IIM-1の2nmプロセスに対応したPDK(Process Development Kit)の開発を進め、今年度中に先行顧客向けにリリースをするとしています。

ラピダスによる試作とトランジスタ動作確認が行われたようです。実際の試作結果詳細がとても気になりますね。詳細は不明ですが、スケジュール通りに進んでいるようですので、今後にも注目です。

- 基ニュース

-

ラピダス:プレスリリース(7/18)

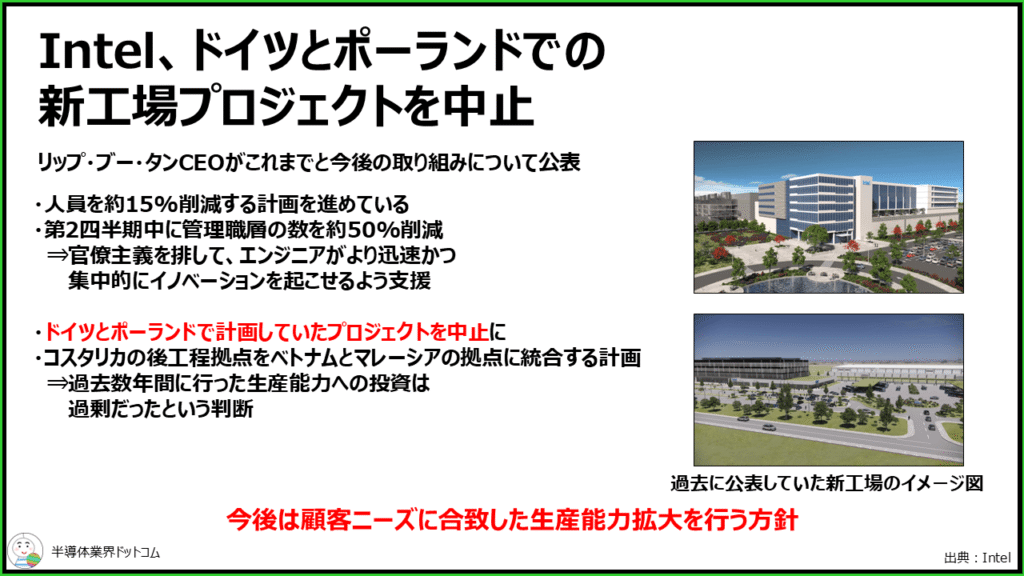

Intel、ドイツとポーランドでの新工場プロジェクトを中止

Intelは7/24、第2四半期の決算発表と共にドイツとポーランドで計画されていた新工場プロジェクトの中止を発表しました。

リップ・ブー・タンCEOから全従業員へというメッセージで公表され、その中ではこれまで人員を約15%削減する計画を進めており、その過程で管理職層の数を約50%削減し、官僚主義を排してエンジニアがより迅速かつ集中的にイノベーションを起こせるよう支援すると明言しています。

また、これまでは過剰な投資を行ってきたとしてドイツとポーランドで計画していたプロジェクトを中止する決定、コスタリカの後工程業務をベトナムとマレーシアの拠点に統合する計画を公表しています。

今後の投資については、顧客のニーズに合致するように生産能力拡大を進めるとしています。

Intelが従来計画から延期されており不透明になっていた欧州での新工場計画を正式に中止したようです。ファウンドリ事業は赤字が続いており厳しいようです。今後どのような施策を打っていくのか注目していきたいです。

- 基ニュース

-

Intel:プレスリリース(7/24)

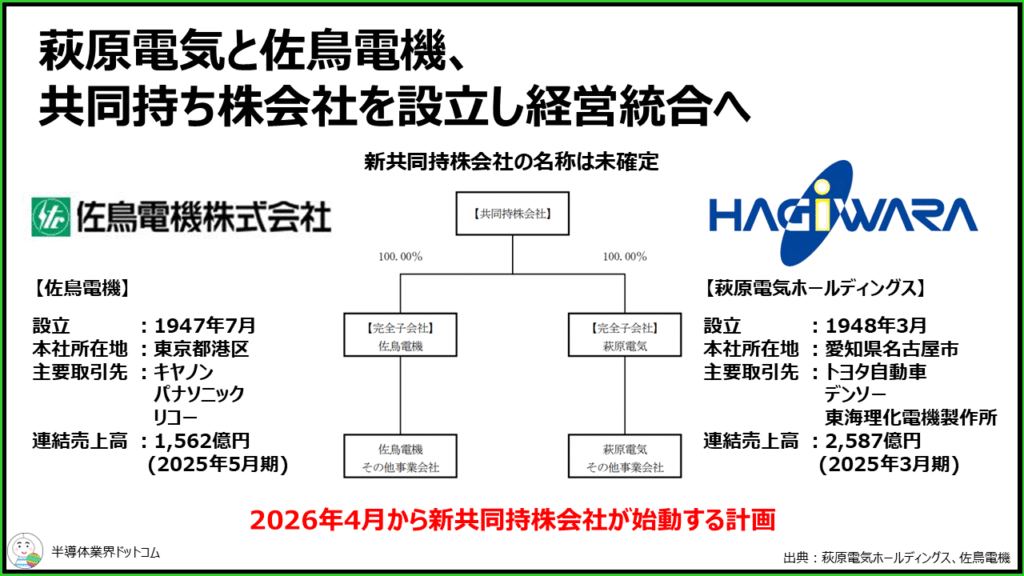

萩原電気と佐鳥電機、共同持株会社を設立し経営統合へ

萩原電気ホールディングスと佐鳥電機は7/28、共同持株会社を設立し経営統合することで基本合意したと発表しました。

経営統合は2026年4月1日付の予定で、統合に伴って両社は3月末に上場廃止となり共同持株会社の完全子会社になります。新たに設立される共同持株会社が4月1日付で東証と名証に上場される計画です。

萩原電気は1948年に名古屋で創業され、主に車載用半導体を中心とした半導体商社です。一方佐鳥電機は、1947年に設立されたエレクトロニクス製品を全般に取扱う専門商社です。

直近の売上高を合計すると、4,000億円を超える規模となります。

萩原電気と佐鳥電機が統合するようです。半導体関連の商社については近年再編、統合が進んでおり規模が拡大しています。今回もその一環のようですね。ある程度の規模がないとやっていけないのではと推察されます。

- 基ニュース

-

萩原電気ホールディングス:プレスリリース(7/28)

佐鳥電機:プレスリリース(7/28)